Here at Ecoplanet we work as a team to make sure everything is organize from clearing and cleaning up our clients house or our place of work. Our company is compose of Japanese, Thais and Filipino-Japanese nationalities which makes us more reachable to other foreign nationals living in Nagoya or the Aichi region in need of our services.

弊社は他社の遺品整理業者にはない海外輸出を自社にて100%行っております。

他社は海外輸出をしている会社に荷物を持って行ってるだけです。

株式会社エコプラネットは社長がタイに直接海上コンテナを送っております。

他社は海外輸出をしてるってよく言いますが、自分の会社ではほとんどやってません!

株式会社エコプラネット代表社長の水谷は家族がタイ人の為遺品整理、買い取り等の荷物をタイにて寄付をしております。ご安心下さい♪

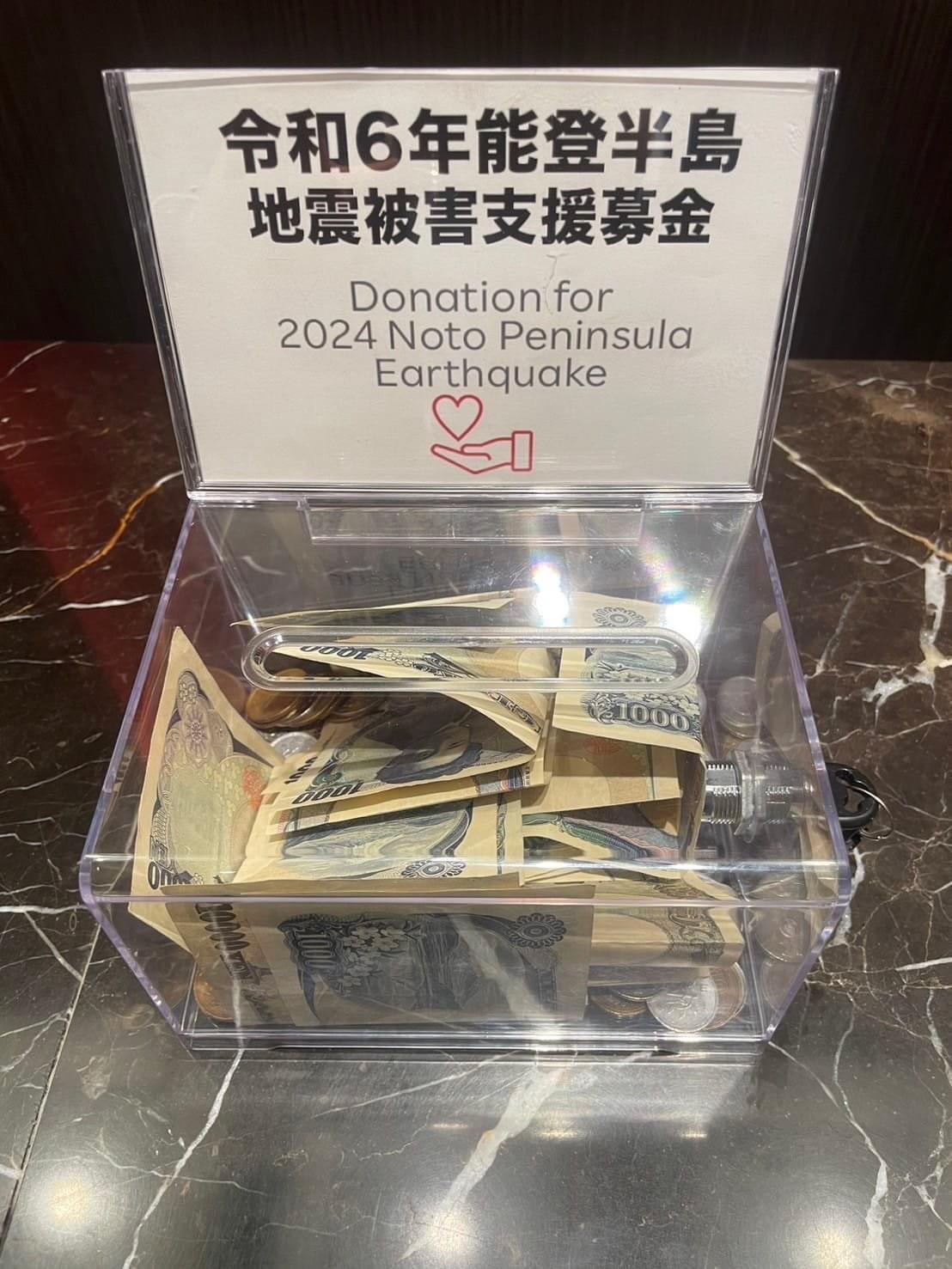

先日、一般財団法人遺品整理士認定協会 主催の春の交流会に参加しました。

その際、遺品整理士認定協会が主催となり、能登半島地震の支援募金を行いました。

弊社も少なからずご協力させていただきました。

また、弊社では、市営住宅に住まわれるシングルマザーの方や海外からの労働者へまだ使える、家電や家具の寄付も行っています。

まずは被災地の皆様が安全で健やかな毎日を過ごせますよう、一日でも早い復興をお祈りいたします。

特殊清掃とは、孤独死された方の清掃のみを指す言葉ではありません。

ペットの匂いや、生ものが腐ってしまった匂いなどを清掃することも【特殊清掃】になります。

除菌、脱臭には薬品や噴霧器を使い、できる限りの作業をいたします。

匂いの元を特定し、除去してから、作業をすると匂いが消えるスピードも変化していきます。

お風呂場での特殊清掃では配管に体液がついた液体は流さずに特殊な薬剤を使い、タンパク質を溶かしてから液体を組み上げて廃棄します。

場所によっても特殊清掃のやり方は変わってきますので、お困りの方は見えます。

日頃お客様からのご依頼で特殊清掃を行っている方々は特殊清掃士の資格は持っていますか?

持っていない方は今すぐ遺品整理士認定協会にて特殊清掃士の教材を取り寄せ資格を取得しましょう!有資格者による安心で誠実な作業をしていきましょう!

弊社ではご相談だけでも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

この度の地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、ご遺族の皆様にお悔やみを申し上げます。また、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

どうぞご自愛のうえ、皆様のお力になっていただきますようお願い申し上げます。

皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

寒暖差の激しい今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。

体調は崩されていませんでしょうか。

夏の終わりから秋にかけて、なんとなく体がだるくて疲れが抜けなかったり、食欲がなくなったりといった不調を感じたことはありませんか?

その不調は寒暖差疲労かもしれません。

私たちの体は、自律神経(交感神経・副交感神経)による体温調整を行っています。

1日の中での寒暖差が大きいと、気温に応じて急激に体温を上げたり下げたりすることにより自律神経が乱れ、寒暖差疲労を誘発します。

寒暖差疲労は身体的な不調だけでなく、精神的な不調ももたらします。

これらの寒暖差疲労の症状を放っておくと、慢性的な自律神経失調症や冷え性になる可能性もありますので注意が必要です。

寒暖差疲労にならないための生活習慣の改善や工夫が最も重要です。

ご自身でできる寒暖差疲労対策として、

①体を温める

体を温めるには入浴が効果的です。

少しぬるめの38℃~40度の湯船に10分~20分程度浸かりましょう。

身体を温める食べ物を摂取するのもおすすめです。

また近年、さまざまな種類の温活グッズも販売されているので、そのようなものを利用するのもひとつの方法です。

②寒暖差を少なくする

寒暖差疲労を改善するには、身体に寒暖差を感じさせないことが大切です。

エアコンで室内の温度を一定の快適な温度に保つ際には、外の気温との温度差があまり大きくならないように気を付けましょう。

③規則正しい生活習慣と適度な運動、バランスの良い食事をきちんと3食摂ることや、良質な睡眠は体力をつけ、体の回復を高めます。

また、ウォーキングやストレッチなど適度な運動で筋力や体力をつけましょう。

これらの対策を実施することで、寒暖差疲労の症状が緩和されることもあります。

ぜひ、日常生活に取り入れて寒暖差に負けない身体づくりを行ってみてください。

寒暖差疲労によるつらい症状がある場合は、無理をせずに専門機関で診てもらうようにしましょう。